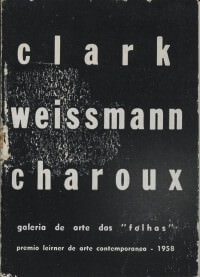

PessoaFranz Weissmann

Lothar Charoux

Lygia Clark

OrganizaçãoGaleria de Arte da Folha

CidadeBrasilSão Paulo

Debates Sôbre Arte Concreta

Foi movimentado e de bom nível o debate promovido, dia 2 de Outubro, pela Galeria das “Folhas” , a propósito da exposição conjunta de Lygia Clark, Franz Weissmann e Lothar Charoux naquela galeria paulista.

Presidida pelo escritor José Geraldo Vieira, a mesa-redonda começou às vinte e uma horas, no auditório das “Folhas”, com a presença de artistas, críticos, estudantes e interessados em questões de arte. À mesa assentaram-se Theon Spanudis, Mário Schemberg, Lygia Clark, Lothar Charoux, Décio Pignatari, Waldemar Cordeiro e êste cronista. De acôrdo com a progração dos debates, cada um dos artistas expositores diria algumas palavras sôbre seu próprio trabalho, seguindo-se a discussão em tôrno das idéias do artista. Assim, falou Charoux, mais tarde eu (em lugar de Weissmann que ficou no Rio) e finalmente Lygia Clark. De modo geral, pode-se dizer que durante o debate estabeleceram-se três posições diferentes, que eram defendidas – a) por Cordeiro, Pignatari, Haroldo e Augusto de Campos; b) por Spanudis, Lygia Clark e eu; e c) por Mário Schemberg. O grupo a, partindo em defesa da explanação de Charoux mas fazendo questão de definir certos pontos nos quais o artista parecia indeciso, defendeu uma definição de arte concreta rigorosamente racionalista, regida por princípios matemáticos. O grupo b, aceitando as experiências concretas e a temática geométrica, rejeitou a afirmativa do grupo a, segundo a qual os artistas concretos lançavam mão de um “racionalismo sensível”. A pintora Lygia Clark fêz questão de esclarecer que, da sua parte, trabalhava intuitivamente, o que não a impede de objetivar o resultado de um trabalho feito e, com essa observação, partir para outro. A terceira posição, neste caso, era defendida por Mário Schemberg que, admitindo, a postulação do grupo b (Lygia, Spanudis e eu), aproximava-se em suas conclusões do grupo a (Cordeiro, Pignatari), admitindo certa dependência da arte concreta às realidades matemáticas e até certo ponto encontrando uma justificativa mais científica do que estética para as pesquisas dos artistas concretos. (1)

Spanudis discordou dessa afirmativa de Schemberg, dizendo por sua vez que a aproximação da arte concreta com as matemáticas era um fenômeno historicamente compreensível pela natural convergência para um mesmo ponto das atividades culturais de uma mesma época. Concordando com Spanudis, acentuamos que as regras matemáticas, quaisquer que sejam, adotadas pelos artistas do passado ou do presente, terão um interêsse puramente artezanal, construtivo, mas que nada têm a ver com a qualidade e a natureza estética da obra, uma vez que só à apreensão perceptiva direta a obra de arte (quadro, escultura, desenho) se rende integralmente. Descobrir relações matemáticas numa obra é um exame “anatômico” que se realiza fora da realidade pròpriamente estética.

Chegado a esta altura, o debate enveredou para as relações entre razão e sensibilidade, racionalismo e intuição, tendo Décio e Cordeiro afirmado que na arte concreta, tal como concebem, o trabalho criador não se realiza expontâneamente. Alguém perguntou se a intuição não participativa da criação (foi quando Lygia Clark afirmou que, no seu caso, usava a intuição), e Décio Pignatari respondeu que o artista concreto usava a intuição mas não a espontaneidade; tratava-se de um “racionalismo sensível”. Argumentamos que não havia intuição sem expontaneidade e que o fato de um artista trabalhar com réguas, compasso, esquadros e tira-linhas não excluía nem a intuição nem, por isso, a espontaneidade. Tampouco – afirmamos – uma obra de arte concreta é mais “precisa” que um quadro de El Greco, por exemplo. O artista concreto procura formas mais simples, mais definidas, facilmente redutíveis a módulos geométricos rudimentares, mas a precisão de que a estética fala, a única precisão que importa para as suas obras de arte, essa é igual em tôda a obra realizada: trata-se de uma precisão sensível.

Daí passou-se à discussão do “sentido” das obras concretas, tendo Cordeiro afirmado que a arte concreta não é uma arte de expressão mas de criação. Alegamos que tôda arte era de criação sendo ao mesmo tempo expressão, inconcebível uma arte que nada exprimisse. Lygia Clark assegurou que sua pintura tem caráter expressional. levantou-se Haroldo de Campos e afirmou que do ponto de vista do artista é útil distinguir entre duas categorias (semi-óticas) de signos: o signo que é signo de alguma coisa e o signo que é signo de si mesmo. A arte do passado e tôda a arte figurativa estaria no primeiro caso, enquanto a arte concreta, de Mondrian para cá, estaria no segundo. Spanudis discordou, afirmando o caráter expressivo dos signos abstratos, particularmente dos geométricos. Disse que, em seus estudos de psicologia profunda, Jung descobriu que muitos doentes mentais usavam círculos, quadrados, triângulos como símbolos existenciais, isto é, transferem problemas psíquicos para as formas geométricas, procurando resolvê-los através dêsses símbolos. (Nesta altura houve rápida e violenta troca de palavras entre Spanudis e Haroldo de Campos, mas a calma voltou e o debate prosseguiu o seu curso). Tomando a palavra, abordamos de novo o problema do signo que é “signo de alguma coisa” e do signo que é “signo de si mesmo”. Argumentamos dizendo que essa distinção, perfeitamente válida no campo das linguagens discursivas, nenhum sentido possui dentro da linguagem simbólico-formal da arte, uma vez que a pintura (ou a escultura) nunca teve por objetivo imitar fotogràficamente os objetos. Sendo assim, uma maçã de Cézanne não é o signo de uma maçã real, mas sim um novo signo criado, não em função da maçã real mas apesar da maçã real: Cézanne destrói a maçã real para a criação de um signo inteiramente novo. Isto não impede que, numa atitude puramente analítica, não-estética, seja possível relacionar a maçã de Cézanne com a maçã real, mas uma tal atitude desconhece o quadro de Cézanne como obra de arte e o examina como um anúncio colorido de mercearia. Essa mesma atitude, transferida para o campo de arte concreta, é que tem gerado todos os equívocos e preconceitos da crítica reacionária, para quem um quadro de Mondrian é um taboleiro de xadrez e um quadro de Lygia Clark é um mero desenho de ladrilho... Os retângulos de Mondrian não querem ser “retângulos”, os quadrados de Lygia Clark não querem ser “quadrados”, as maçãs de Cézanne, os cubos de Weissmann, as elipses de Pevsner, não querem ser maçãs, cubos, elipses: são formas-símbolos, veículos de uma realidade existencial que o artista formula. Essa distinção semi-ótica no campo das artes visuais, não tem portanto nenhuma aplicação. Passando à escultura de Franz Weissmann, o debate se fêz então em tôrno de novos problemas. Sem pretender definir a escultura de Weissmann mas não tão sòmente chamar a atenção para algumas de suas características e assim abrir caminho para a discussão, dissemos que o elemento principal dos trabalhos dêsse artista era o espaço, que ali substituia à massa, mas como uma realidade independente, autônoma, dinâmica. Para êsse artista – dissemos – não há mais espaço, e êle usa a forma como indicação do espaço, sinais que se conjugam para revelar e vivificar o espaço real, emprestando-lhe vitalidade e transcendência.

O Presidente Geraldo Vieira referiu-se à última fase de Weissmann, em que se nota certa afinidade com Oteiza, que admitimos. Pignatari distinguiu entre a última fase de Weissmann e os trabalhos de Oteiza, acentuando o caráter “stand”, da formas de Weissmann. De nossa parte, embora reconhecendo influência de Oteiza sôbre Weissmann, reafirmamos o caráter específico do espaço weissmannariano, que se mantém o mesmo. Schemberg, por sua vez, lembrou de palavras do próprio Weissmann que, referindo-se a uma de seus trabalhos, confessara ter partido da intenção de inscrever uma esfera dentro de um cubo. Alguém perguntou qual o limite espaço, de que modo determinar onde termina e onde acaba a escultura de Weissmann, já que se trata de uma expressão puramente espacial. Várias respostas foram dadas a essa questão, que nascera de um equívoco. Na verdade, explicou-se, uma escultura espacial encerra seu espaço (dentro) e o determina fora pelas próprias leis do campo perceptivo: não cabe no artista limitar deliberadamente, como um aro de metal ou o que seja, o limite de sua escultura, uma vez que ela é um fato do espaço e nós percebemos como parte dele.

Chegou a vez de Lygia Clark falar sôbre seus trabalhos. Disse a artista que a sua pintura concreta que trabalha com formas seriadas e que dêsse modo oferece uma composição dentro do espaço. Em seu caso – esclarece LC – já a composição não se faz sôbre um espaço a priori. O espaço é criado simultaneamente com o quadro, com a superfície. O espectador, em lugar de ler as formas uma a uma para alcançar o conjunto do quadro, é levado a olhar menos e ver mais, estabelecendo-se uma comunicação por assim orgânica, infra-visual, fenomelógica, entre a obra e o espectador.

Um dos presentes (o pintor Fracarolli) assegurou que, na sua opinião, muito embora os quadros de Lygia não possuíssem moldura, eles continuaram cercados por uma moldura. Fracarolli referiu-se também à linha-orgânica, à linha-espaço e à linha-luz de Lygia Clark, dizendo que se tratavam de meros efeitos visuais a que a pintora dava denominações originais. Contestamos a afirmativa de Fracarolli chamando-lhe a atenção para o fato de que “efeitos visuais” são os mesmos componentes de um quadro de Goya, de Velazquez, de Morandi, de Piero della Francesca. Efeitos visuais, em suma, são pelo menos 50 por cento do que vemos (sombras, cores, refrações luminosas, linhas retas pesfeitas, superfícies planas). Quanto ao fato de LC usar uma linha cortada na superfície (linha-espaço) ou linhas cortadas e pintadas de branco (linha-luz) não se trata “apenas” de procurar “efeitos visuais”, “ilusões óticas”. É tão legítimo o marista usar côr pigmentaria, pincéis, espátula como usar pistola, madeira, linha-espaço, contrastes prêto e branco. Depois de alguns minutos de discussão suscitada ainda por êsses mesmos problemas, foi encerrada a mesa-redonda.

1 – Refaço de memória as palavras minhas e dos demais participantes do debate. É possível que como sempre reproduza fielmente os pensamentos expressos do correr da discussão.

Artes Plásticas

Ferreira Gullar

Visão e Realidade

Durante o debate sôbre o “espaço na arte”, realizado na Galeria das “Fôlhas” e de que faço um resumo nesta pagina, veio à baila o problema de certos fenômenos visuais a que a psicologia introspeccionista convencionou chamar “ilusões de óptica”. Na ocasião, refutando a alegação de um dos presentes, segundo a qual a pintura de Lygia Clark utilizava apenas “ilusões de óptica”, aludimos à contribuição da Teoria da Gestalt para o esclarecimento dêsses fenômenos. Se abordamos, agora, isoladamente êste ponto das discussões, é porque êle nos parece fundamental para a compreensão das artes visuais em qualquer de suas manifestações, embora sua importância para a estética e a crítica de arte pareça até hoje negligenciada pela maioria dos estudiosos.

A expressão “ilusão de óptica” foi criada para denominar certos casos em que a percepção visual contraria outros tipos de percepção tidos preconceituosamente como “mais precisos”. É o caso, por exemplo, do desenho em que duas verticais “do mesmo tamanho” parecem de tamanho diverso desde que se lhes acrescentem, nas extremidades, linhas oblíquas em direções opostas. A Gestalt, vendo a percepção como um fenômeno complexo, em que será sempre impossível separar o objeto do meio, a figura do fundo, compreende de modo diferente essa “ilusão”: para a Gestalt as duas linhas verticais são uma forma que transformada inteiramente com o acréscimo dos segmentos oblíquos em suas extremidades; não se trata pois de uma “ilusão”, mas de uma realidade visual que só pode ser explicada pelas leis do campo visual. Que sentido tem, para a apreensão óptica, dizer-se que uma linha tem dez centímetros ou que um homem que está a 50 metros de distância mede 1,70 m? a Gestalt compreende a autonomia dos diversos campos perceptivos, reconhece suas leis específicas e, em lugar de fabricar condições especiais para explicar os fenômenos visuais, prefere examiná-los no contexto natural, quotidiano, procurando compreender a natureza da percepção em lugar de julgá-la segundo um modêlo ideal. Tal ponto de vista é de suma importância para a compreensão das artes visuais, uma vez que esmaga todo e qualquer preconceito intelectualista, em nome do qual se queira condenar as invenções formais que rompem o quadro convencional das “verdadeiras percepções”. A tendência a aceitar os postulados intelectualistas é, no entanto, bem maior do que se pode pensar, e acontece contar ainda com a adesão de homens como Walter Gropius que, em trabalho relativamente recente (1), encampa as experiências e Earl C. Kelly, segundo o qual nossas sensações “provêm de nós mesmos”. Para provar isso, Kelly nos faz olhar seguidamente através de três orifícios do tamanho de nosso ôlho: em cada um dêles se verá um cubo com suas três dimensões e seus quatro lados. Então Kelly abre as caixas dentro das quais espiamos pelos orifícios, e nos mostra que lá dentro só no primeiro caso há um cubo de arame; no segundo há um desenho plano sem linhas paralelas e, no terceiro, vários fios estendidos entre dois arames que convergem para o ôlho do observador. Kelly conclui então que “a sensação não podia provir da organização da retina pois essa organização não é um cubo”. E sentencia: “O cubo não existe salvo quando o denominamos como tal, e essa sensação não provinha do material, mas de nós mesmos. Provinha da experiência anterior”.

Kelly só não explica o que levou o observador a ver, no primeiro caso, um cubo, que mais tarde ficou provado existir (Kelly teria que recorrer aqui “à memória” platônica, que concebe o conhecimento como recordação). Nos dois outros casos, o observador viu um cubo “que não existia”. Mas, por que, em lugar de argumentar com experiências visuais quotidianas, Kelly fabrica experiências tão artificiais? Se realmente tôda sensação é projetada pelo sujeito sôbre o objeto, isso se dá sempre e não apenas em condições especiais. Sucede, porém, que, para provar sua tese, Kelly precisa fazer que olhemos por orifício pequenino e em ângulo predeterminado: precisa limitar a função do ôlho que, em condições normais, abarcando não uma figura artificialmente isolada mas o campo visual completo, desfaria o engano. Além do mais, tudo o que essa experiência prova é que, olhando-se por um orifício desenhos, fios e arames dispostos de determinada maneira, vêem-se êsses elementos como se fossem cubos. E se Kelly insiste em que nós é que inventamos a visão, como pode afirmar que, depois de abertas as caixas, as figuras que vemos são mais verdadeiras que as vistas através dos buracos e se a experiência natural (com as caixas abertas) é que vale para decidir do engano da visão artificialmente criada, não tem sentido afirmar que “nossas sensações provêm de nós mesmos” só porque isso ficou provado em condições artificiais.

Mas Gropius não indaga. Aceita a tese de Earl C. Kelly e ainda a usa adiante para a “compreensão” do Partenon, mostrando-nos, sem querer, a que ponto de absurdo pode-nos levar êsse conceito intelectualista da percepção. Observa Gropius que Itkinos (o projetista do Partenon) inclinou ligeiramente as colunas do templo para o eixo central do edifício e encurvou delicadamente tôdas as horizontais “para compensar a ilusão de concavidade, pois uma linha horizontal longa e reta parece curvar-se em seu centro devido à curvatura da retina”. E depois de algumas considerações assevera: “Aqui, intuição e intelecto se uniram para triunfar sôbre as deficiências naturais da visão humana”. Os leitores atentos terão lido com surprêsa essas afirmações do criador da Bauhaus. Primeiro, porque, ao contrário das provas de Kelly, vemos aqui as leis físicas da visão se transformarem uma superfície reta em curva, obrigando-nos a encurvar em sentido contrário a linha parta obtermos assim uma aparência da retidão. Mais surpreendente, porém, é Gropius considerar como “deficiências naturais da visão humana” fenômeno absolutamente normais dentro do campo visual. Ora, se é assim que percebemos, se essas “deformações” são próprias da percepção ótica, como se pode considerá-las defeitos ou deficiências? Será tão deficiente ver uma linha longa e reta e pequena sem encurvamento. Tanto um como o outro são fatos visuais, são realidades.

Mas Walter Gropius, grande artista e grande educador, deixou-se levar nessas afirmações por um preconceito classicista, que admite a existência de uma forma absoluta ideal, a que tôda a criação artística se encaminha. Seria desnecessário, nessa altura, demonstrar a fragilidade de tal conceito que nos levaria outra vez a admitir que, depois da Grécia, só houve um período de perfeição artística aproximada – a Renascença – e que, fora dêsses, nada mais se fêz que tivesse alcançado o mesmo nível de perfeição... Já se vê aonde nos pode levar êsse mau hábito de considerar a percepção visual como “imperfeita”, devendo ser corrigida ou por instrumentos ou pelo intelecto. Cumpre, portanto, para a compreensão do fenômeno artístico, encarar os fenômenos visuais em têrmos de expressão e não procurar julgá-lo de um ponto de vista racional e prático. Como diz Arnheim, quando se fala em peso, movimento, energia do campo visual, não se fala em metafòricamente: fala-se de realidades do campo visual. Não tem sentido, pois, negar a energia gerada por uma circunferência pelo fato de não se poder ela acender uma lâmpada...

(1) “Alcances de la arquitetura integral”, Walter Gropius, Ediciones de Iala, B. Aires, 1957.